|

|

Общественная независимая газета в защиту культуры. Основана в октябре 2001 года в г. Владивостоке |

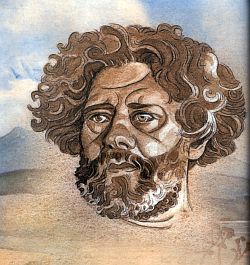

Макс Волошин: |

|

По ночам, когда в тумане

Звёзды в небе время ткут,

Я ловлю разрывы ткани

В вечном кружеве минут.

Я ловлю в мгновенья эти,

Как свивается покров

Со всего, что в формах, цвете,

Со всего, что в звуке слов.

Да, я помню мир иной –

Полустёртый, непохожий,

В вашем мире я – прохожий,

Близкий всем, всему чужой.

Ряд случайных сочетаний

Мировых путей и сил

В этот мир замкнутых граней

Влил меня и воплотил.

Как ядро к ноге прикован

Шар земной. Свершая путь,

Я не смею, зачарован,

Вниз на звёзды заглянуть…

В вечных поисках истоков

Я люблю в себе следить

Жутких мыслей и пороков

Нас связующую нить…

(Из цикла “Когда время останавливается”.)

Он стал легендой ещё при жизни. Все называли его просто Максом – и ровесники, и дети, и старцы, признанные поэты, юные художники, критики, философы, белые офицеры и большевики. И все любили его, потому что он любил и понимал всех. Потому что обладал редким даром соединять несоединимое, усмирять страсти и высекать огонь. Он был грузен и необычайно подвижен, бесконечно отрешён и непоколебимо уверен. Он отдавал так, как другие берут – с жадностью. Он умел творить встречи и судьбы…

Из воспоминаний Андрея Белого:

“Волошин как поэт, художник кисти, мудрец, вынувший стиль своей жизни из лёгких очерков коктебельских гор, плеска моря и цветистых коктебельских камушков, стоит мне в воспоминаниях воплощением идеи Коктебеля. И сама могила его, взлетевшая на вершину горы, есть как бы расширение в космос себя преображающей личности. И дом Волошина-парижанина, коктебельского отшельника и краеведа, — гипсовый слепок с его живого, прекрасного, человеческого лица. Вечная память о нём – её не заменят монументы. Сколько новых связей завязывалось здесь, и в центре этого орнамента людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея – Максимилиана Александровича Волошина, способного одушевить и камень. Он был вдохновителем творчества и познания”.

СИМВОЛ ВЕРЫ М. ВОЛОШИНА

Мне было сказано:

Не светлым лирником, что нижет

Широкие и щедрые слова

На вихри струнные, качающие душу, —

Ты будешь подмастерьем

Словесного, святого ремесла,

Ты будешь кузнецом упорных слов,

Вкус, запах, цвет и меру выплавляя

Их скрытой сущности, — <…>

Для ремесла и духа – единый путь:

Ограничение себя.

Чтоб научиться чувствовать,

Ты должен отказаться

От радости переживаний жизни,

От чувства отрешиться ради

Сосредоточья воли; <…>

Тогда

Из глубины молчания родится

Слово,

В себе несущее

Всю полноту сознанья, воли, чувства,

Все трепеты и все сиянья жизни.

Но знай, что каждым новым

Осуществлением

Ты умерщвляешь часть своей возможной

жизни:

Искусство живо –

Живою кровью принесённых жертв. <…>

Когда же ты поймёшь,

Что ты не сын земле,

Но путник во вселенной,

Что солнца и созвездья возникали

И гибли внутри тебя, <…>

Что ты – освободитель божественных имён,

Пришедший изназвать

Всех духов – узников, увязших в веществе,

Когда поймёшь, что человек рождён,

Чтоб выплавить из мира

Необходимости и разума –

Вселенную Свободы и Любви, —

Тогда лишь

Ты станешь Мастером.

(Из “Подмастерье”.)

Волошин назвал это своё стихотворение поэтическим символом веры. Он верил в бессмертие человеческого духа, в великое предназначение искусства, в космическое единство Мироздания. Круг его интересов заключал великое множество познаний.

Волошин был поэтом-символистом, живописцем, фотографом, искусствоведом, переводчиком, лектором, краеведом. Он был посвящён в хиромантию и оккультизм, в антропософию и христианское учение, но вместе с тем он был един во всех своих ликах. Автор огромного числа критических очерков, литературных эссе и фельетонов, поэм, стихотворений, рисунков и акварелей, он оказался вычеркнутым из памяти целого поколения своих соотечественников. С 1928 по 1961 год ни одно его творение не было опубликовано в России. Причина не нова – Волошин никогда не стремился стать единомышленником власти.

“Совесть народа – поэт, в государстве нет места поэту”, — ещё в начале века вывел он эту крамольную формулу, ранее многих других осознав, что настоящему художнику суждено быть изгоем при всех царях и народоустройствах. Но в понимании признания ему было отказано. “Непризнание только тем и тяжело, — скажет Волошин чуть позднее, — что заставляет нести на плечах весь груз прошлого и лишает свободы перед будущим”.

28 мая 1877 года в Киеве в семье члена Судебной палаты Александра Максимовича Кириенко-Волошина и его жены Елены Оттобальдовны, урождённой Глазер, родился сын Максимилиан. Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья, по материнской линии немцы, обрусевшие с XVIII века.

“Я родился в духов день, когда земля – именинница, отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Я любил декламировать, ещё не умея читать, для этого всегда становился на стул – чувство эстрады. С пяти лет – чтение книг в пределах материнской библиотеки: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Байрон и Эдгар По. С 16 лет – Москва, Гороховская улица. Обстановка суриковской “Боярыни Морозовой”, которая как раз писалась в соседнем доме. Потом окраины Москвы: Ваганьково и Ходынка, Звенигородский уезд”.

Учился Макс неохотно, остался на второй год в третьем классе. В марте 1893 года Елена Оттобальдовна решает переехать с сыном в Крым – друг дома помогает ей приобрести небольшой участок земли в Коктебеле, близ Феодосии...

Сохранилось здание волошинской гимназии. Здесь он поставил как режиссёр “Бежин луг” по Тургеневу и “Разговор дам” по Гоголю. Сыграл в гимназической постановке роль Городничего в “Ревизоре”. В Феодосии Макс учился по-прежнему плохо, ему было скучно, читал на уроках книги. Однажды Елену Оттобальдовну вызвал директор гимназии и строго объявил: “Из уважения к вам, сударыня, мы не исключаем вашего сына. Но повторяю, идиотов мы не исправляем”.

|

В начале был мятеж,

Мятеж был против Бога,

И Бог был мятежом.

И всё, что есть, началось чрез мятеж.

Из вихрей и противуборств возник

Мир осязаемых

И стойких равновесий.

И равновесье стало веществом. <…>

Мир – лестница, по ступеням которой

Шёл человек. Мы осязаем то,

Что он оставил на своей дороге.

Животные и звёзды – шлаки плоти,

Перегоревшей в творческом огне;

Все в свой черёд служили человеку

Подножием, и каждая ступень

Была восстаньем творческого духа. <…>

Разум

Есть творчество навыворот, и он

Вспять исследил все звенья мирозданья,

Разъял вселенную на вес и на число,

Пророс сознаньем до недр природы,

Вник в вещество, впился как паразит,

В хребет земли неугасимой болью,

К запретным тайнам подобрал ключи,

Освободил заклёпанных титанов,

Построил им железные тела,

Запряг в неимоверную работу:

Преобразил весь мир, но не себя, — <…>

И стал рабом своих же гнусных тварей.

(Из цикла “Мятеж”.)

Из автобиографии:

“В 1897 году я кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. Десять драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни. Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты, бесплодного искания.

В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков. Потом уехал в первый раз за границу. Италия, Швейцария, Париж, Берлин. Вернулся в Москву, был допущен до экзаменов, перешёл на третий курс юридического факультета, затем снова Италия и Греция. Возвращаясь, был арестован, привезён в Москву и выслан в Среднюю Азию”.

Полгода, проведённые Волошиным в пустыне, стали переломным моментом в его духовной жизни. Здесь он почувствовал Восток, древность, относительность европейской культуры. Здесь настигли его сочинения Ницше и Соловьёва…

Я мысленно вхожу в ваш кабинет…

Здесь тот, кто был, и те, кого уж нет,

Но чья для нас не умерла химера,

И бьётся сердце, взятое в их плен…

Бодлера лик, норманнский ус Флобера,

Скептичный Франс, святой сатир – Верлен,

Кузнец – Бальзак, чеканщики Гонкуры…

Их лица терпкие и чёткие фигуры

Глядят со стен, и спят в сафьянах книг

Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик…

Я верен им…

(Из “Р.М. Хин”.)

“Из Средней Азии пути ведут меня в Париж. Учиться — художественной форме у Франции, чувству красок – у Парижа, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Гёте, странствуя по музеям и библиотекам, совершая поездки в Рим, Испанию… И снова Лувр. Я в эти годы — только впитывающая губка, я весь – глаза, весь – уши”. Здесь, в Париже, Волошин стремительно ворвался в круг европейской культуры, здесь росла его мысль, окреп его стих, зародилась его живопись, выстрадалась первая любовь. Париж познакомил и надолго связал судьбу с русскими поэтами Серебряного века, с великими художниками и мыслителями мира. Здесь на бульваре Эксельман установлен памятный бюст Волошина, сработанный польским скульптором Виттигом, с короткой надписью “Поэт”.

К своим стихам Волошин относился всегда со строгостью. Его первый сборник вышел, когда ему было уже 33 года, в 1910 году. До этого он стал известен читателю как литературный и театральный критик, как знаток западной и русской живописи, как переводчик и собственный корреспондент в Париже нескольких газет и журналов: “Русская мысль”, “Новый путь”, “Северные цветы” и другие. И если “Русские сезоны” Дягилева способствовали открытию русской культуры в Париже, то Волошин явился подлинным проводником и открывателем современного классического искусства Европы для России.

Из автобиографии:

“С 1903 года встречаюсь с русскими поэтами моего поколения, старшими: Бальмонтом, Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом, и со сверстниками – Блоком и Белым”.

Из воспоминаний Андрея Белого:

“Я увидел его впервые ещё до знакомства — в приложении к “Новому времени”, где поместили рисунок художницы Кругликовой. Вытягивалась борода, такие в Париже носили лопатою, и курчавая шапка волос, вставших, вьющихся кольцами, выпят губы из-под носа в пенсне с синусоидой шнура, взлетевшего в воздух. И в тот же вечер я увидел из передней ту же курчавую ярко-рыжую бороду, попав на званый ужин к Брюсову. Брюсов писал мне о нём ранее: юноша из Крыма, жил в Париже, интересно рассказывает, он умён и талантлив. Должен сказать, что я сейчас зарисовываю не мудреца коктебельского, а юношу, насквозь пропариженного от квартала Латинского до демократического цилиндра. Цилиндром этим Париж был переполнен.

Макс мог так блестяще открыть свой багаж идей, что все слушали. Волошин в полемике “круглил”. Он был точно плакат с начертанием Ангела мира. Волошин – сама доброта, умел мягко, с достоинством сглаживать, проходил через строй чужих мнений, не толкаясь, полный готовности выслушивать, впитать, вобрать и потом уже дать резолюцию. Преподнести её, точно на блюде, с приправой цитат анархических и декадентских”.

И день и ночь шумит угрюмо,

И день и ночь на берегу

Я бесконечность стерегу

Средь свиста, грохота и шума.

Когда ж зеркальность тишины

Сулит обманную беспечность,

Сквозит двойная бесконечность

Из отражённой глубины.

(Из цикла “Когда время останавливается”.)

Клочья тумана… вблизи… вдалеке…

Быстро текут очертанья.

Лампу Психеи несу я в руке –

Синее пламя познанья.

В безднах скрывается новое дно.

Формы и мысли смесились.

Все мы уж умерли где-то давно…

Все мы ещё не родились.

(Из цикла “Когда время останавливается”.)

Быть символистом – значит, в обыденном явлении жизни провидеть вечное. Символ – всегда переход частного к общему. Лик – это форма. Ликом познаётся безликое. Безобразный мир стучится в душу художника, чтобы через него найти себе своё воплощение. Человек, поднявшийся в самосознании до творчества, может сохранить, спасти свой лик для других поколений, запечатлеть его в зеркале их понимания. Поэтому-то в лике – высшая тайна. Человек – та мгновенная точка, через которую одна вечность перетекает в другую. Мгновения становятся вечностью, и вечность – мгновением.

Я шёл сквозь ночь, и бледной Смерти пламя

Лизнуло мне лицо и скрылось без следа…

Лишь Вечность зыблется ритмичными волнами.

И с грустью, как во сне, я помню иногда

Угасший метеор в пустынях мирозданья,

Седой кристалл в сверкающей пыли,

Где Ангел, проклятый проклятием всезнанья,

Живёт меж складками морщинистой земли.

(Из цикла “Звезда Полынь”.)

Оставаясь христианином, Волошин до конца жизни находился под влиянием религии религий – теософии, затем антропософии, ставящей целью раскрытие тайных внутренних сил человека. Близкое знакомство с 1905 года с религиозным немецким философом и учёным Рудольфом Штейнером в огромной степени определило путь его духовных и творческих исканий.

В России Волошина связывала дружба с теософкой Анной Минцловой, таинственно исчезнувшей в 1910 году. Понятие лика и духа пронизывало всё творчество Волошина, весь стиль его жизни. Под ликом он подразумевал неповторимые особенности человека или стихии в их внешних проявлениях. Так в статье “Ответ Валерию Брюсову” Волошин отмечал, что читает душу поэта не только по изгибам его ритмов, по интонации и рифме стиха, но и по тому, как сидит на нём платье, каким жестом он скрещивает руки и поднимает голову. Воплощение ликов в красках, в слове и звуке считал Волошин задачей художника.

Я весь – внимающее ухо,

Я весь – застывший полдень дня.

Неистощимо семя духа,

И плоть моя – росток огня:

Пусть капля жизни в море канет –

Не растворимо в смерти “Я”.

Не соблазнится плоть моя,

Личина трупа не обманет,

И не иссякнет бытие

Ни для меня, ни для другого.

Я был, я есмь, я буду снова!

Предвечно странствие моё.

(Из цикла “Блуждания”.)

НИ ПРОТИВ КОГО…

Из воспоминаний Марины Цветаевой:

“Миротворчество Макса входило в его мифотворчество – создание мифа о великом, мудром и добром человеке. Человек и его враг для Макса составляли единое целое. Мой враг был для него часть меня. Вражду он ощущал союзом. Макс неизменно стоял вне: не за каждого и не против кого. Его делом жизни было сводить и не разводить. Так он видел гражданскую войну.

Макс – шар, шар вечности, шар планеты. Да, Земной шар, на котором, как известно, горы высокие, бездны глубокие и который всё-таки шар. Зло для Макса было тьмой, бедой, напастью, часто просто глупостью: “Не всё так просто, друг Горацио! Зло – бельмо, под ним…”

У Макса была тайна, о которой он не говорил. Это знали все. Этой тайны не узнал никто. Макс сам был эта тайна.

…В одно из наших прощаний: “Марина Ивановна, почему вы даёте руку так, точно подкидываете мёртвого младенца, — без всякого рукопожатия, как посторонний предмет? Руку надо давать открыто, прижимать всей ладонью к ладони – и в этом весь смысл рукопожатия, потому что ладонь – жизнь. В вашем рукопожатии – отсутствие доверия. Ну, дайте руку как следует!” Максу я обязана крепостью и открытостью рукопожатия. И с ними пришедшему доверию к людям.

…Из гадания Макса по моей ладони помню одно: “Когда вы любите человека, Марина, вам всегда хочется, чтобы он ушёл, — чтобы о нём помечтать”. И через день письмо. Открываю – стихи.

Ваша книга – это весть Оттуда,

Утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда,

Но как сладко видеть: чудо есть!”

Первая мировая война застаёт Волошина в Базеле, в нейтральной Швейцарии, куда он приехал с Андреем Белым для участия в строительстве антропософского храма искусства, задуманного Р. Штейнером.

Из автобиографии:

“Эта работа – высокая и дружная – бок о бок с представителями всех враждующих наций в нескольких километрах от поля битв европейской войны была прекрасной и трудной школой человеческого и политического отношения к войне”.

Волошин в своих стихах о войне писал:

Бродила мщенья, дрожжи гнева,

Вникают в мысль, гниют в сердцах,

Туманят дух, цветут в бойцах

Огнями дьявольского сева. <…>

Не знать, не слышать и не видеть…

Застыть как соль… уйти в снега…

Дозволь не разлюбить врага

И брата не возненавидеть!

(Из цикла “Война”, “Газеты”.)

Как некий юноша в скитаньях без возврата,

Иду из края в край и от костра к костру…

Я в каждой девушке предчувствую сестру,

И между юношей ищу напрасно брата;

Щемящей радостью душа моя объята;

Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру.

Я знаю, что приду к отцовскому шатру,

Где ждут меня мои и где я жил когда-то.

Бездомный долгий путь назначен мне судьбой…

Пускай другим он чужд… я не зову с собой –

Я странник и поэт, мечтатель и прохожий.

Любимое со мной. Минувшего не жаль.

А ты, что за плечом, — со мною тайно схожий,

Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль!

(Из цикла “Блуждания”.)

Вскоре Волошина призывают на военную службу. Он едет в Россию с твёрдым намереньем отказаться: “Я не могу принять участия в братоубийственной войне, каковы бы ни были её причины. Как художник, работы которого есть создание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм и в том числе самой совершенной – храма человеческого тела. Тот, кто убеждён, что лучше быть убитым, чем убивать, не может быть солдатом”.

Из воспоминаний Ивана Бунина:

“Максимилиан Волошин был из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России. Я лично знал его с времён довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе зимой и весной 19 года, не близко.

Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшению города к 1 Мая. Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ: искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и художник. В украшении чего – собственной виселицы? Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине, сокрыт страждущий серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы принять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветлённые лики. Всё-таки побежал! А на другой день в “Известиях”: “К нам лезет Волошин. Всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам”.

Из воспоминаний Евгении Герцык:

“Все, кто знали его в эпоху гражданской войны и смены правительств, длившейся в Крыму три с лишним года, верно, запомнили, как чужд он был метанья и перепуга, политических восторгов. На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома”.

Из воспоминаний Ильи Эренбурга:

“Когда я был в Коктебеле, он показал себя мужественно. В мае 1920 года он спрятал от врангелевцев на чердаке своего дома большевика, участника подпольной конференции. Когда белые арестовали поэта Мандельштама, Волошин поехал в Феодосию. Добился приёма у начальника военной разведки, которому сказал: “По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомлённым о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам – большой поэт!” Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет. Он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию. Как его ни звали за границу, он остался в Коктебеле”: “Когда мать больна – дети её остаются с нею”.

Из автобиографии:

“19 год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моём отрицательном отношении ко всякой политике, ко всякой государственности – к борьбе с террором, независимо от его окраски. Дух партийности мне ненавистен, из всяких кругов преисподней террора и голода я вынес свою веру в человека. Эти же годы явились наиболее плодотворными в моей поэзии. Моя тема – Россия”.

Одни возносят на плакатах

Свой бред о буржуазном зле,

О светлых пролетариатах,

Мещанском рае на земле…

В других весь цвет, вся гниль Империй,

Всё золото, весь тлен идей,

Блеск всех великих фетишей

И всех научных суеверий. <…>

В тех и других война вдохнула

Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, —

А вслед героям и вождям

Крадётся хищник стаей жадной,

Чтоб мощь России неоглядной

Размыкать и продать врагам! <…>

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

— “Кто не за нас – тот против нас!

Нет безразличных: правда с нами!”

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

(Из цикла “Усобица”, “Гражданская война”.)

Я голос вопиющего в пустыне

Кишащих множеств, в спазмах городов,

В водоворотах улиц и вокзалов –

В безлюднейшей из всех пустынь земли. <…>

Вы – узники своих же лабиринтов!

Вы – мертвецы заклёпанных гробов!

Вы – суеверы, мечущие бомбы

В парламенты, и в биржи, и в дворцы, —

Вы мыслите разрушить динамитом

Всё то, что прорастает изнутри –

Из вас самих с неудержимой силой!

Я призываю вас <…>

К пересозданью самого себя. <…>

Твой Бог в тебе,

И не ищи другого <…>:

Проверь

Весь внешний мир:

Везде закон <…>,

Но нет любви:

Её источник – Ты!

Бог есть любовь…

(Из цикла “Бунтовщик”.)

В этих стихах, как и в статьях, написанных в те годы, такие прозрения, которые в полной мере понятны только теперь: неизбежна деформация большевизма, стремление русского народа передать власть одному Спасителю, трагедия классового сознания: “Я имею претензию быть создателем собственной классовой системы, утверждаю право быть Человеком, а не гражданином”. А на вопрос: “К какому крылу вы примыкаете – к красному или к белому?” Волошин отвечал: “Я летаю на двух крыльях”.

ЗАВЕЩАНИЕ НАМ…

Далёкие потомки наши, знайте,

Что если вы живёте во вселенной,

Где каждая частица вещества

С другою слита жертвенной любовью

И человечеством преодолён

Закон необходимости и смерти, —

То в этом мире есть и наша доля!

(Из цикла “Усобица”, “Потомкам”.)

Мы, возводя соборы космогоний,

Не внешний в них отображаем мир,

А только грани нашего незнанья.

Системы мира – слепки древних душ,

Зеркальный бред взаимоотражений

Двух противопоставленных глубин.

Нет выхода из лабиринта знанья,

И человек не станет никогда

Иным, чем то, во что он страстно верит

Так будь же сам вселенной и творцом,

Сознай себя божественным и вечным…

(Из цикла “Космос”.)

Материал подготовлен по док. фильму “Максимилиан Волошин”,

автор сценария и режиссёр О. Рябоконь.

Вы просматриваете АРХИВ сайта. Актуальная версия сайта находится по адресу www.svetgrad.ru